Chefs-d’œuvre de la Galerie Borghese

« Va où tu veux, demande, cherche ce que tu aimes, et repars quand tu veux. »

Personnellement, je ne dis jamais non à une bonne affaire.

Alors quand se présente l’occasion unique d’admirer un ensemble d’œuvres majeures de la Renaissance et de la période baroque, je fonce !

Les circonstances sont de celles qui ne se présentent que rarement : des travaux à la célèbre villa Borghese de Rome. Sa directrice Francesca Cappelletti voulant garantir au public l’accessibilité des oeuvres durant la fermeture de la villa, elle a très aimablement prêté 43 tableaux au musée Jacquemart André.

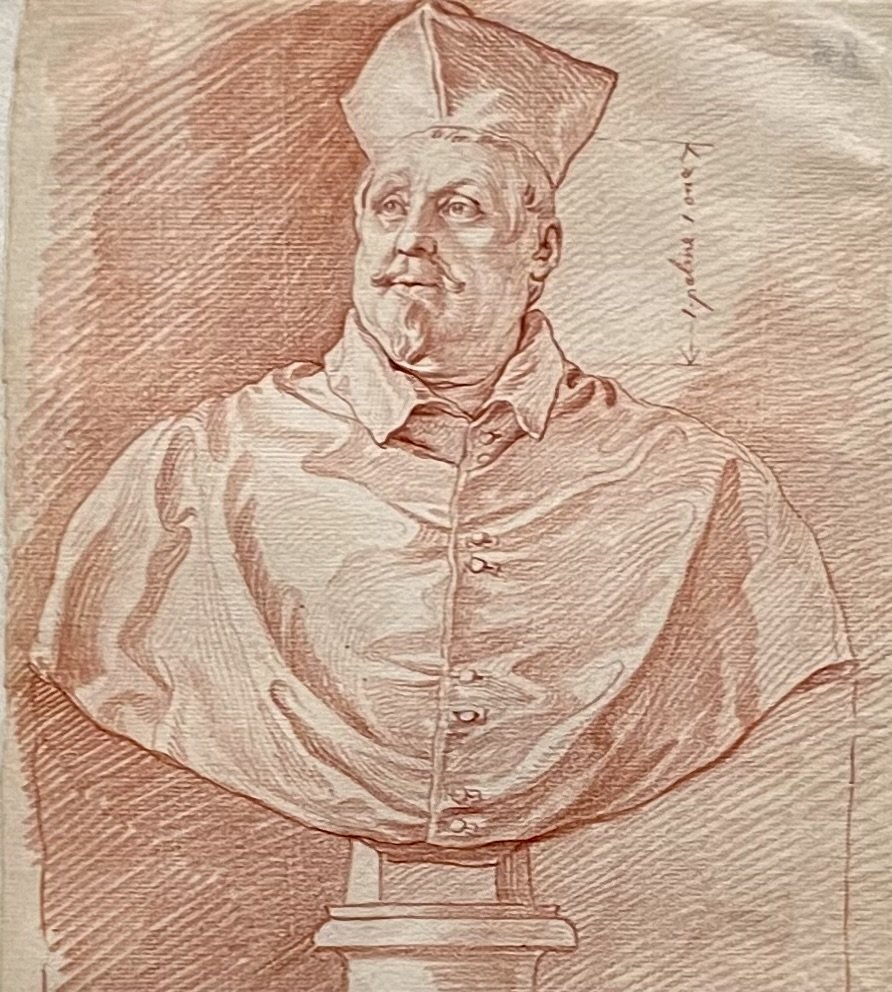

Chargés de ce précieux dépôt, les commissaires d’exposition du musée parisien ont créé une scénographie adaptée à la petite taille des salles et centrée autour du personnage de Scipion Borghese, fondateur de la collection.

Pour mieux comprendre cette exposition, il faut donc commencer par un point d’Histoire.

Les Borghese : les influenceurs de l’époque

Pour le dire simplement, les Borghese sont la it-family de l’époque baroque à Rome. Pensez Kardashian mais version papale. Ils ont sans doute également un goût plus sûr en matière artistique, mais je n’ai jamais vu la collection de Kim donc je juge peut-être à tort.

Dans l’Italie de la Renaissance, Rome est le lieu de toutes les opportunités : contrairement à ailleurs où les rigidités sociales limitent les possibilités d’ascension, les carrières ecclésiastiques au Vatican offrent un tremplin sans équivalent vers le pouvoir et la fortune (un peu comme Tik-Tok de nos jours - vous me dites quand il faut que j’arrête avec les comparaisons douteuses).

C’est d’ailleurs le raisonnement que tient Marcantonio Borghese, noble siennois, qui s’installe à Rome en tant que juriste auprès de la Curie, intégrant ainsi le patriciat romain. Il place son fils ainé Orazio puis, à la mort de celui-ci, son cadet Camille comme auditeur générale de la chambre apostolique. Bien malin, Camille devient rapidement cardinal, puis pape sous le nom de Paul V en 1605. En 75 ans, la famille Borghese est passée de noblesse de province à dépositaire du siège papal. Tu parles d’une ascension fulgurante.

Il y en a un qui tire particulièrement bien son épingle du jeu dans toute cette histoire, c’est Scipione Caffarelli, neveu du nouveau pape. Fils de sa sœur Ortensia, il obtient rapidement le droit de porter le nom et les armes des Borghese et devient deux mois après la nomination de son oncle et à 28 ans seulement (comment ça j’ai raté ma vie?) cardinal à son tour. Il cumule par la suite un nombre extravagant de charges dont l’énumération serait fastidieuse. Notons la plus intéressante : surintendant des États de l’Eglise, c’est à dire chef des sous. On n’arrête plus le népotisme !

La minute pailletée pour briller en société

Vous ne rêvez pas, le mot « népotisme » vient bien de Paul V et de son neveu chouchou! En effet, «nepotismo» étant un dérivé de «nipote» qui signifie «neveu» en italien, le népotisme désigne depuis cette période l’abus qu'une personne en place fait de son influence en faveur de sa famille et de ses amis.

Les Borghese ne s’arrêtent pas en si bon chemin : acquisition de fiefs, alliances matrimoniales, ils se feront une place de choix dans l’aristocratie romaine et leur influence durera bien longtemps, jusqu’en 1803 où un autre Camille Borghese épousera… Pauline Bonaparte !

Scipion : il avait beau être cardinal, ce n’était pas un enfant de chœur

En dépit des charges prestigieuses qu’il accumule, Scipion Borghese s’intéresse peu aux affaires publiques. Un ambassadeur vénitien évoque d’ailleurs « la médiocrité de ses connaissances et une vie vouée, pour l’essentiel, au culte des plaisirs et des divertissements. »

Dès son accession au cardinalat, il s’emploie avec une passion dévorante et une ambition sans scrupules à acquérir en masse des oeuvres antiques et modernes.

La constitution d’une collection, notamment d’antiques, était un attribut essentiel de la dignité cardinalice. Posséder des oeuvres antiques vous associait à l’imaginaire de la république romaine antique et faisait de vous un « vrai romain » légitime à exercer des charges publiques. Logique, n’est-ce-pas ?

Scipion a de plus un sincère intérêt pour les choses de la peinture. Pour satisfaire son avidité, il use de son pouvoir, actionnant tous les leviers possibles avec la complicité de son oncle. On pourrait dire sans craindre d’exagérer qu’il avait une conception plutôt extensive de son bon droit. Voyons quelques exemples :

Paul V aurait carrément soustrait aux collections vaticanes «Leda et le cygne» alors attribuée à De Vinci pour la donner en cadeau à son neveu.

Scipion aurait convaincu son oncle de refuser « La Madone des palefreniers » peinte par le Caravage et qui était destinée à la Basilique Saint-Pierre, afin de faciliter son acquisition pour lui.

Il est prouvé que le cardinal a fait emprisonner le Dominiquin pour l’obliger à lui céder «La Chasse de Diane» son chef-d’œuvre, commandé par un autre cardinal.

Dans la nuit du 18 au 19 mars 1608, les hommes de Borghese allèrent directement dérober «La Déposition» de Raphaël dans une chapelle du convent San Francesco al Prato à Pérouse (avec la complicité des moines, qui avaient été achetés)

N’oublions pas enfin que le Cavalier d’Arpin, peintre romain de l’époque, fut emprisonné pour une histoire louche de détention d’armes à feu, ce qui permit au cardinal de s’approprier l’intégralité de sa collection, notamment le «Garçon à la corbeille de fruits» du Caravage (qui avait été l’élève de ce dernier)

Et on ne citera pas tous les cadeaux et les ventes forcées…

Les oeuvres d’exception accumulées par Scipion Borghese sont exposées dans une superbe villa all’antica sur la colline du Pincio à Rome, l’épigraphe placé à l’entrée de celle-ci «Ito quo voles, petito quae Cupis, abito quando voles» c’est à dire «Va où tu veux, demande, cherche ce que tu aimes et repars quand tu veux», résumant admirablement les méthodes de son propriétaire.

À la mort de Scipion, son cousin Marcantonio II héritera de la collection. Celle-ci sera dotée d’un statut juridique qui lui assurera l’inéliénabilité et la transmission aux générations successives, asseyant ainsi la richesse et le prestige de la famille Borghese.

La collection Borghese

« La Villa Borghese, celui de tous les jardins et de tous les palais romains, où les splendeurs de la nature et des arts sont rassemblées avec le plus de goût et d’éclat. »

J’espère que cette parenthèse aura aiguisé votre curiosité quant à cette fabuleuse collection!

Grâce à l’exposition du musée Jacquemart André, un échantillonnage de ce trésor nous est accessible. Je vous propose de commencer notre promenade dans les collections Borghese, en nous concentrant sur une oeuvre par salle pour ne pas tout vous dévoiler.

La première section nous introduit à la collection Borghese et à son fondateur, Scipion, décrit comme l’un des mécènes les plus influents et visionnaires de son époque. Dans la salle sont exposées des peintures ayant pour but de nous permettre d’appréhender l’étendue de l’influence de Scipion et la magnificence de sa collection. La figure centrale en est «Le garçon à la corbeille de fruits» du Caravage, récupérée à la faveur de l’emprisonnement du Cavalier d’Arpin (mais ça vous le savez déjà!).

Un autre tableau m’interpelle cependant : «Loth et ses filles» de l’artiste Giovanni Francesco Guerrieri (1617). Sur cette composition, les filles de Loth l’enivrent avant de s’unir à lui pour perpétuer la race humaine, suite à la chute de Sodome et Gomorrhe. Malgré un sujet moins que réjouissant, cette peinture de grandes dimensions nous envoûte : le clair-obscur caravagesque nous fait ressentir l’aura de désespoir qui entoure cette famille exilée. Dans la pénombre, on pressent, frissonnant, l’horreur imminente. Les figures délicates sont éclairées, les ornements des deux femmes et la carafe dorée resplendissent, comme tout autant de détails qui annoncent la suite terrifiante qui attend les personnages.

La pièce suivante fait honneur au goût de Scipion Borghese, notamment pour les chefs-d’œuvre du 16ème siècle. On y trouve des oeuvres de Raphaël et Botticelli et je ne résiste pas à la tentation de pérorer sur mon oeuvre favorite : la dame à la Licorne.

Entrée dans la collection Borghese au 17ème siècle dans un état de conservation douteux, elle n’est pas encore reconnue comme oeuvre de Raphaël (ce qui nous rappelle que Scipion Borghese avait un instinct particulier pour repérer les pépites). Ce portrait à l’iconographie plutôt rare n’est pourtant pas sans rappeler la Joconde par sa composition, et démontre l’immense talent de portraitiste de Raphaël, attentif à saisir la singularité de son modèle et l’intensité de sa présence. Il s’agissait certainement d’un présent de mariage comme en témoignent les précieuses parures de la jeune femme. La licorne, animal mythique ne pouvant être approchée que par des jeunes filles vierges, symbolise quant à elle la virginité (une vertu capitale à l’époque n’est pas ?) N’est-elle pas trop mignonne cette petite licorne ?

Mais si cette jeune fille nous convainc de sa pureté, son épaule dévoilée reste trop évocatrice pour certains : un peintre inconnu ajoute au 17ème siècle un manteau sur ses épaules et dissimule la licorne sous une roue, transformant la pauvre mariée en sainte Catherine d’Alexandrie! C’est seulement au cours d’une restauration en 1934 que la peinture fut attribuée avec certitude à Raphaël et la surpeinture expulsée, révélant la licorne. Et aussi, avant la licorne, Raphaël avait peint un petit chien. Comme quoi, avant Photoshop, on savait quand même retoucher.

La troisième galerie de l’exposition nous conduit à Ferrare et à Bologne. On y croise la Sibylle du Dominiquin, vêtue à l’orientale, et qui s’apparente à sainte Cécile en raison de la viole de gambe derrière elle et de la partition qu’elle tient dans la main (sainte Cécile étant la patronne des musiciens.)

La quatrième salle tout en longueur est une galerie de portraits. Du portrait de Mercurio Bua, un condottierre (capitaine de mercenaires), émane une mélancolie très émouvante. Plutôt que de se présenter de façon agressive et conquérante, l’homme porte un élégant costume noir évoquant le deuil. En se penchant sur les détails de la peinture, on peut apercevoir deux alliances à son doigts, qui symbolisent ses deux épouses défuntes. Le pauvre Mercurio en plus d’être deux fois veuf avait également perdu un fils encore nourrisson, dont le souvenir est évoqué par le petit crâne entouré de pétales de rose et de jasmin sur lequel il pose sa main. Cette petite nature morte symbolique est un «memento mori», destiné à rappeler à l’Homme la fragilité de l’existence. Une telle vulnérabilité assumée chez un chef de guerre rend à mon sens l’œuvre particulièrement digne d’intérêt.

Dans la pièce suivante consacrée aux oeuvres religieuses, ne manquez pas «L’adoration des bergers» de Jacopo Bassano dont la composition étonne par son originalité !

Après une salle qui retrace l’histoire de la villa Borghese et s’attarde un peu plus sur les personnages de Paul V et de Scipion Borghese, nous passons dans l’avant-dernière galerie, avec de grands formats qui en imposent. Admirez par exemple cette Judith de Baglione et ses boucles rousses rehaussées de gemmes étincelantes. On adore.

On finit cette promenade dans les collections du cardinal avec une petit salle rassemblant essentiellement des nus, parce que pourquoi pas ! On y trouve des merveilles, comme partout ailleurs dans l’exposition, mais les coloris chauds et veloutés typiquement vénitiens de «La Vénus bandant les yeux de l’amour» m’enchantent particulièrement.

Tout revient toujours à la personnalité de cet étonnant mécène qu’était Scipion Borghese, et cette exposition en est le récit expurgé. C’est avec recueillement que l’on contemple ces joyaux hors de leur écrin romain, dans une scénographie intimiste, caractéristique du musée Jacquemart André.

Une exposition au parfum d’exclusivité, pour s’imprégner de ces chefs-d’œuvre échappés furtivement du « Delizia di Roma ».

« La délicieuse villa Borghese brille d’un éclat suprême: partout se répand la renommée de ses grâces, au point que tout étranger de passage souhaite s’en rassasier la vue. »

« Chefs-d’œuvre de la Galerie Borghese »

Musée Jacquemart André

Jusqu’au 5 janvier 2025